線從布匹邊緣拂過,針尖穿透布料,留下一道道細密而堅韌的痕跡。剪刀落下的瞬間,彷彿將流動的時間重新裁剪,舊線與新線交織出嶄新的紋理,讓過去的衣物在解構與重組中蛻變,綻放出別樣的光芒。當布料不再只是物品,而是情感與信念的延伸,那些縫紉與織補的雙手,不僅在修復衣物,也縫合了人與環境之間的裂縫。

「寺日工作室」的Mia落腳大溪,在小巷內的工作室中悉心重製舊衣;而「禾串織巢」的創作者阿喊,則在龍潭田埂旁的三合院裡靜心織布染線;兩人不約而同從布料出發,一針一線地織出她們的故事紋理。

以布料為引 走往心之所向之地

從香港移居至大溪的Mia,自幼看著母親在家中車縫布料,針線來回穿梭的節奏,在她心中落下對布料的情感。Mia也對繪畫懷有濃厚興趣,為了將藝術創作與實用功能結合,她選擇攻讀服裝設計,一路投入、深入鑽研。直到婚後來到臺灣,她按下生活的暫停鍵,在這片陌生但具有人情味的土地上,重新審視創作本質與自身節奏。

「在香港,我將每一天的行程都排得很滿,但搬到桃園後,我停下腳步問自己,我想要做的是什麼?」一次偶然的機會,Mia參與在地公益機構的倉庫服裝改造計畫,這是她首次正視二手衣氾濫的問題,眼前堆積如山的閒置衣服質地參差,她撫摸每一件衣物,感受歲月在布料上刻畫的痕跡。那一刻,她明白自己渴望的不只是設計一件新衣裳,而是讓舊衣物在時光中重生,續寫它們的生命篇章。

相較之下,阿喊的故事彷彿是從土地中自然萌芽而出。阿喊成長於客庄農家,早期家家戶戶幾乎都有一台縫紉機,童年時,她常常圍繞在機器旁玩耍,沉浸在布料與線軸堆裡。對她而言,織物是一種深奧而令人著迷的存在,可以無止境地專注其中。「我從小就喜歡線的觸感,總覺得布是具有生命的,柔軟而堅韌,既能穿透,也能包覆。」

在志向確立前,阿喊曾從媒體界、社區營造,再到公務體系繞了一圈,無論身處哪個領域,她的工作總會沾染上針線與設計的色彩,最終,她決定回歸初心,投入熱愛的手工藝。阿喊以幼時依傍水田居住、常見稻穗飄逸的景象,結合對作家西西著作《織巢》的喜愛,構思出工作室「禾串織巢」這個名稱。正如其名,阿喊在這個靜謐的巢穴中安然創作,將線染上植物的天然色彩,把織藝細細編入日常生活中。

由縫線與布料編織的生活哲學

兩人的工作,是一場緩慢而深刻的革命。Mia說:「我曾在服裝設計比賽中得過冠軍,也曾思索是否要創立自有品牌。但後來我意識到,這個領域需要的不是無數個品牌,而是需要全新的方向與思維。」

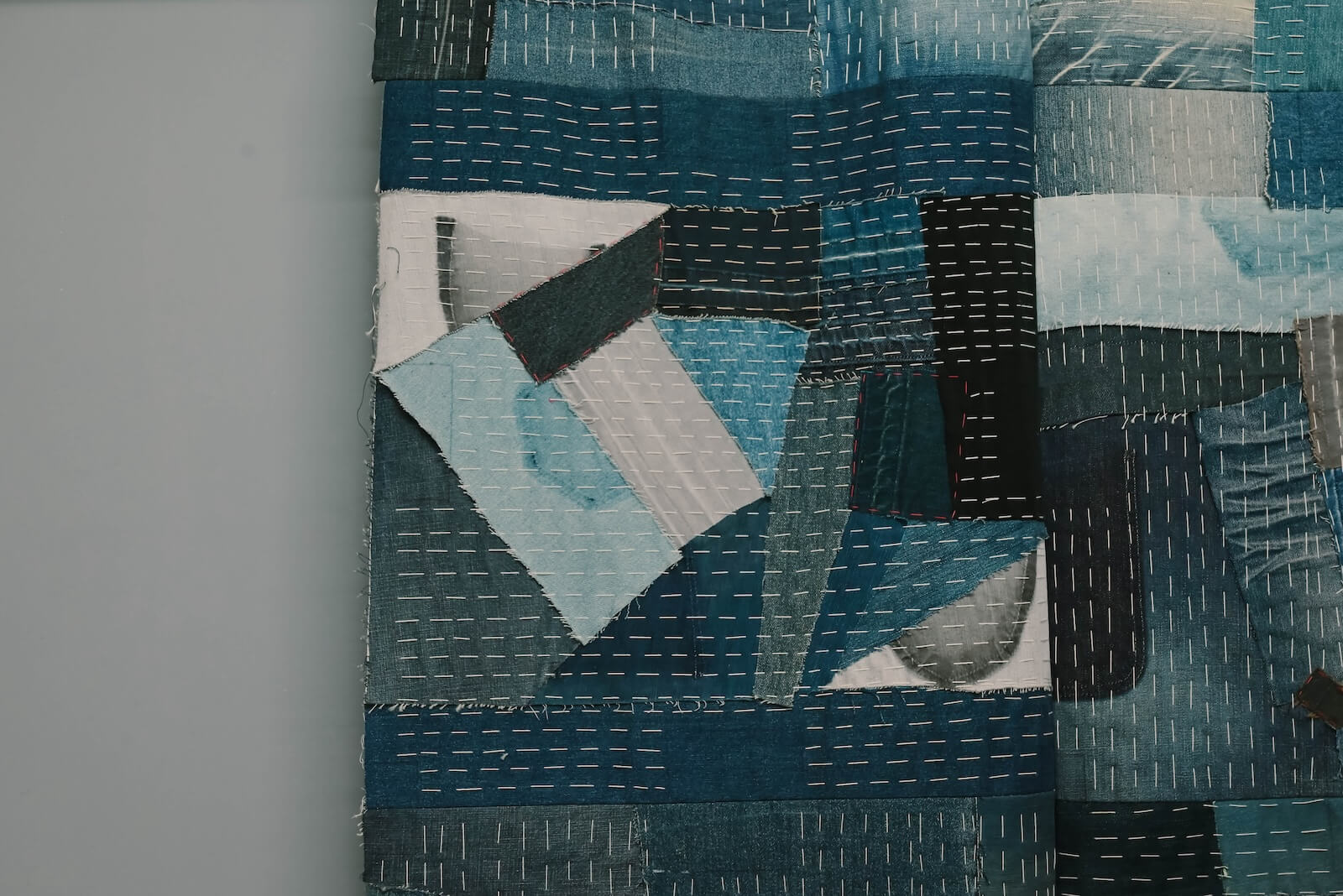

「寺日工作室」的每一件舊物重造作品,幾乎都有跡可循。從一件褪色的衣物拆下布片,再拼織成背包、杯套或玩偶,縫線不再只是技術性的連接,而是記憶的轉譯。Mia笑著說:「這些材料可能曾是某人最喜愛的襯衫,或是嬰幼兒時期的小衣裳,我希望人們拿到這些『新』作品時,都能夠感受到這份溫度。」

不同於工廠機器以染劑大量染製布料,阿喊在織布植物染課堂上,教導學員運用茶葉、艾草、薑黃等天然素材,從大自然中提煉色彩,她提出反思:「快時尚太便利了!走進百貨商店,櫥窗裡的商品不斷輪換,人們甚至記不起家裡衣櫥裡有哪些款式的衣服。我們還能靜下心,創作出展現內心的作品嗎?」

阿喊也會親手製作陶器,並引導學員嘗試將兩種手工藝結合,讓他們以手捻線,慢慢梳理,織出自己的獨特作品。「有些人會問,手作有什麼意義?我想,它的存在就是最大的價值,因為每一條線都是自己一點一滴編織,成品出來後,便顯得格外珍貴。」她相信透過親身參與,才能真正理解一塊布、一件衣服誕生與承載的意義。

一針一線 細緻地織出人與人的連結

除了對材料的關注,兩人也曾深入社區,探索布料、織物與人際之間的關係。「寺日」這個名稱意旨翻轉「時」間,Mia將縫紉技術轉化為賦能的工具,讓二度就業的婦女透過學習裁縫,重新找回自信與對生活的掌控感。

Mia的第一位員工是她的婆婆——一位曾被公司裁退,而對人生價值感到迷茫的職場女性,透過學習縫紉,逐漸找回自我認同。許多參與Mia課程的婦女選擇成為工作室的一員,讓離開家鄉的她,在大溪找到了一份溫暖的牽絆與歸屬,「我曾經舉辦一場『職人別作』展覽,邀請工作室的夥伴們分享人生故事,透過這場交流,我們彼此更加瞭解與貼近。」

阿喊在自家工作室「禾串織巢」與社區大學推廣植物染與織藝,也在地方策劃藝文活動,她期望「禾串織巢」成為一個共享平台,無論是訪客到這裡學習、汲取靈感;或她將技藝帶出工作室,都能匯聚彼此,讓這群有共同理念的人互相交流。

「我對每個人的生命經驗都充滿好奇,如果要用一種動物來形容自己,那就是蜘蛛!」阿喊笑著說。如同細密結網般,她喜歡將人與人之間的情感,一絲一縷地編織起來,讓織藝成為人們對話的橋梁,也是她重新回望土地的方式。

布的意志:柔軟之形、堅韌之本

對他們來說,布從來不是靜止的物件,它可以被染色、變化、織成雙面圖樣,也能被拆解重組,重塑記憶與日常經驗。

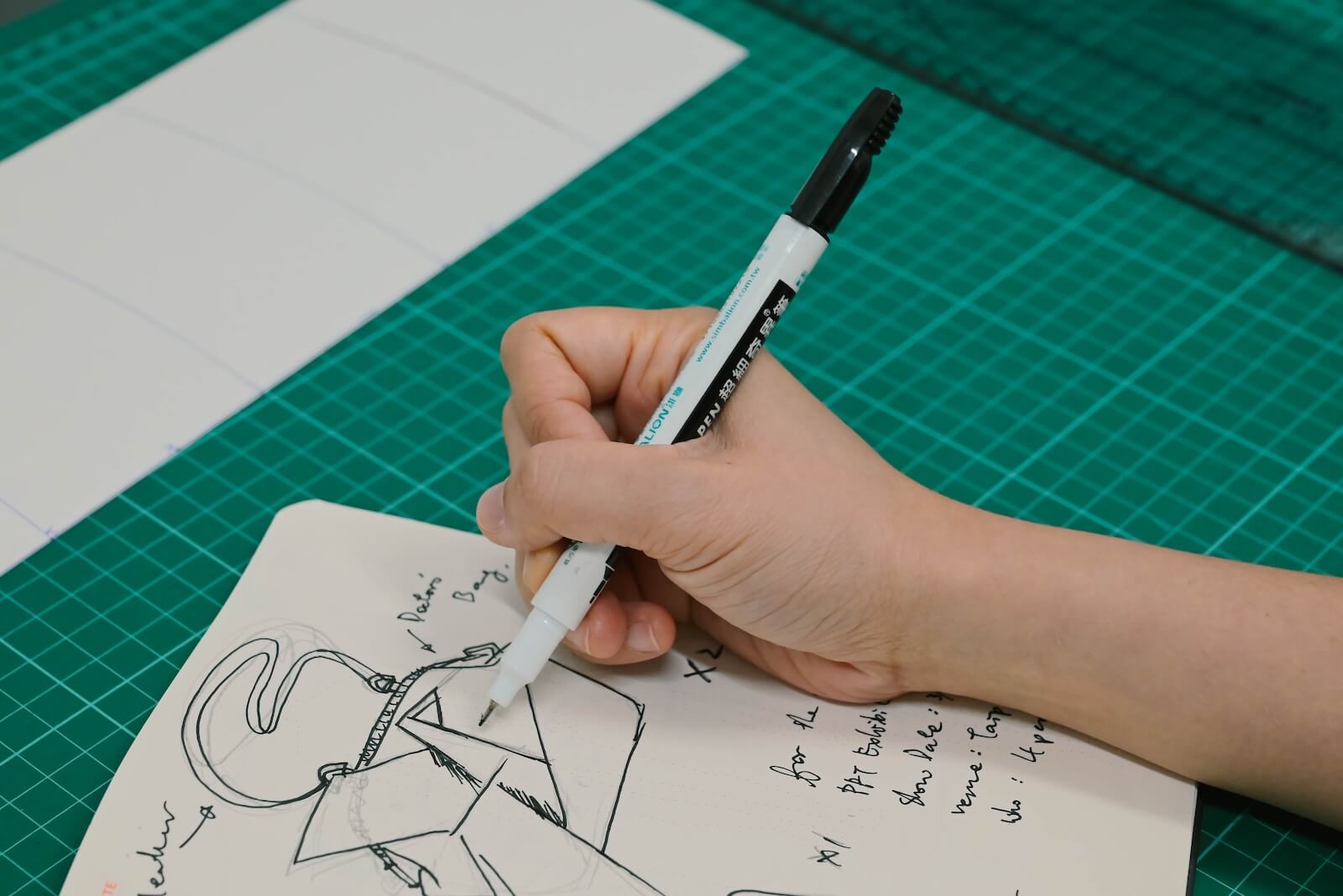

兩人的創作模式與表現樣態不盡相同,Mia擁有科班背景,從繪圖、打板、選布到縫製,皆按部就班地完成每一道工序,她最珍視的作品,是在《熊先生的自求計畫》展覽中創作的充氣裝置藝術,以回收牛仔布拼製而成的黑熊造型氣球,象徵那些對環境造成影響的快消商品,也寓意著重獲新生與救贖的可能性。展覽結束後,作品拆解為四十個手提包,每一只都蘊藏著創作的情感與厚度。

阿喊的創作方式則較隨性不拘,即使事前略作繪製,也常在實作過程中融入即興的變化,她喜好讓織線在手中隨機編排,成品往往連她自己也難以預料,或許成為杯墊、地毯,或成為牆面上的某幅掛畫。儘管兩人的創作路線各異,但對於在作品中融入自身意志與理念,並兼具功能與實用性,仍展現出共通的追求。

布,是生活的容器,也裝載著記憶。「寺日工作室」與「禾串織巢」,在面對快速變動的時代,秉持緩慢而堅定的姿態,持續創作、教學,並身體力行地實踐理念。兩人以針線為筆,記錄地方的溫度與故事,讓日常生活得以發酵,轉化為富有情感的創作,只要願意編織,舊物便能再次發光;只要願意理解,人與人之間的連結,便從未真正斷線。